« La question qui structure la vie politique française est celle du racisme »

Le journal Médiapart interviewe Nadia Yala Kisukidi. L’article, publié le 9 avril 2022, est disponible aux abonné.es ici, mais en voici un extrait.

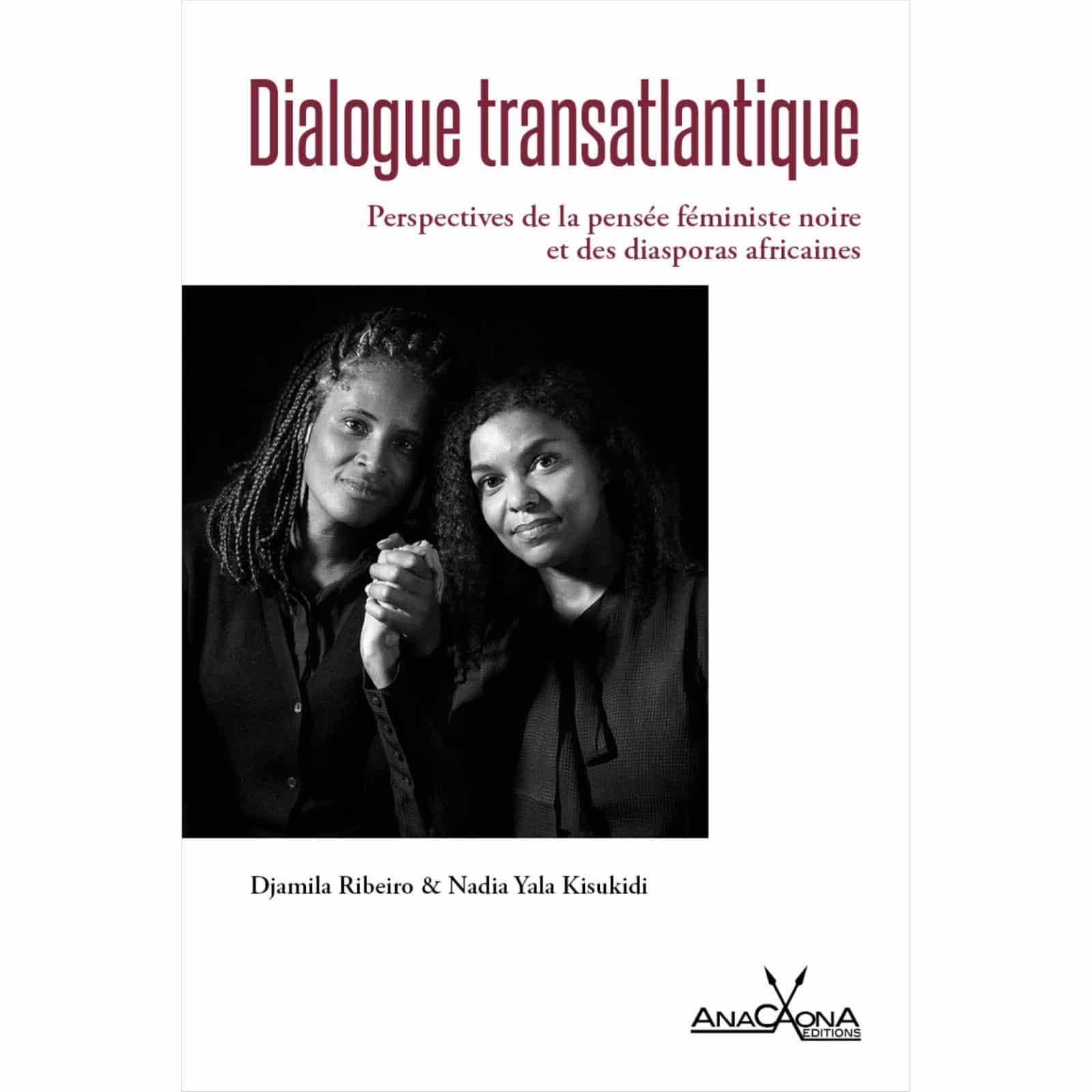

(…) Vous venez de publier Dialogue transatlantique avec la philosophe et activiste brésilienne Djamila Ribeiro, sous-titré Perspectives de la pensée féministe noire et des diasporas africaines. Est-il plus intéressant de regarder ce qui se passe en ce moment de l’autre côté de l’Atlantique qu’en France ?

Nadia Yala Kisukidi : Cela dépend de quel côté de l’Atlantique on parle. Ce qui est passionnant dans le dialogue que Djamila Ribeiro et moi avons entretenu, c’est de penser à partir d’une perspective intellectuelle peu explorée, connectant l’Amérique du Sud, les Caraïbes, sans nécessairement passer par les États-Unis, l’Amérique du Nord. Au Brésil, les présences noires sont majoritaires sur le plan numérique mais en situation de minorité politique. Des autrices féministes, noires, très engagées, produisent des textes, des travaux qui doivent être mieux connus et traduits en France.

Cette perspective Brésil/France complique aussi ce qu’on met sous le mot « France ». Dans le livre, ce territoire est complètement ressaisi à l’intérieur d’une perspective afrodiasporique, qui conjoint de multiples pays, de multiples récits. Dès les premiers échanges avec Djamila, j’insiste sur la question des généalogies, des ruptures mémorielles.

Mon père est mukongo ; à partir du XVe siècle, les hommes et les femmes du royaume du Kongo ont été mis en esclavage par les Portugais et ont été déportés vers les Caraïbes, les plantations sucrières du Brésil, notamment. Raconter cela au début du livre, c’est secouer le récit des filiations interrompues, tenter de retisser des trames mémorielles ; ce que figure, sur un mode utopique, ce Dialogue transatlantique.

Djamila et moi ne nous parlons pas en inconnues, même si les histoires collectives auxquelles nous nous rattachons sont traversées par des ruptures incommensurables : celle du « gouffre » de l’Atlantique (pour parler comme Glissant), celle des départs et des exils liés aux échecs des indépendances africaines des années 1960. Ces ruptures mémorielles travaillent également le signifiant « France ». Il est traversé par des rêves politiques qui n’ont pas été forgés sur son territoire, et qui s’y redéploient – ce que mettent en lumière des artistes, des penseurs, des activistes vers lesquels il faut tourner son regard.

La pensée peut-elle, et doit-elle, avoir une couleur ?

Dans le livre, nous parlons de « pensée noire ». Mobiliser cette expression, c’est d’abord refuser l’effacement du corps (propre, social, politique, affectif, etc.). La pensée se déploie à partir d’une situation d’énonciation, d’une incarnation, qui se saisit de manière réflexive du nom « noir ». Comme une insulte, une catégorie raciale, une expérience sociale/politique, mais aussi un ensemble de projections oniriques. L’usage du nom « noir » n’est, dans notre dialogue, pas prescriptif. Partir de cette position subjective manifeste permet de partager l’interlocution, de mieux l’offrir au monde.

Mais au-delà des expériences du corps, il existe également des bibliothèques, de traditions de pensée qui donnent une épaisseur significative à l’idée d’une « pensée noire » – traditions textuelles qui nous précèdent, Djamila et moi-même, et avec lesquelles nous sommes en constante conversation. Ces pensées se déploient dans des espaces distincts, Europe, Afrique, Caraïbe, Amériques… Les pensées qui endossent la couleur noire sont hétérogènes, portent des projets politiques ou des visions philosophiques qui n’ont pas de commune mesure. On aurait tort de les réduire, de manière exclusive, à des pensées closes de l’identité, doloristes et victimaires, incapables d’investir le monde.

Pourquoi revendiquez-vous le terme « Noir·e », alors que dans certains pays comme l’Allemagne, les militants ne l’utilisent plus, n’y voyant qu’une invention coloniale, et lui préférant le terme « Afrodescendant·e » ?

Ce mot est riche, passionnant, et c’est aller trop vite en besogne que de le considérer exclusivement comme une invention coloniale. Ce terme fut l’objet de multiples re-créations, réappropriations, en première personne. Mobiliser le signifiant « Noir·e », ce n’est pas être frappé du syndrome de Stockholm ; ni être subjugué par les « outils du maître », pour reprendre les termes d’Audre Lorde, qui en inventant la race a inventé les « Blancs » et les « nègres » ; ni encore demeurer pris au piège du regard meurtrier qui, en vous catégorisant, a désiré votre propre perte.

Le signifiant « Noir·e » raconte des luttes, des pratiques politiques plurielles, des utopies, des chants, une histoire du sensible, et rassemble avec lui une somme de textes. Il me paraît impossible d’effacer la densité de cette histoire ou sa beauté, dont on peut faire intimement l’expérience, dans une vie, avant même, parfois, d’avoir été confronté à l’insulte, au racisme.

Par ailleurs, si on voulait vraiment être rigoureux, on pourrait faire un reproche similaire au terme « Afrodescendant » ou à la mobilisation répétée du préfixe « afro- », qui sature également la pensée contemporaine. Les Africains n’ont pas eu l’initiative de créer le terme « Afrique » pour se nommer, ce qu’explicite le philosophe Valentin-Yves Mudimbe dans The Idea of Africa en revenant sur la genèse du nom « Afrique ». Alors on peut effectivement décider de créer de nouveaux mots, qui ne seraient pas marqués du sceau de la violence, comme on peut être attentif aux pratiques multiples, qui, tout en réinvestissant ces mêmes mots, témoignent d’un relèvement.

Dans le dialogue que vous avez avec Djamila, elle dit comprendre « l’importance de réviser cette question du langage » mais juge qu’au Brésil, le débat est ailleurs. Les débats terminologiques sur les façons de dire les discriminations raciales n’ont-ils pas pris trop de place en France par rapport aux luttes concrètes ?

La remarque de Djamila Ribeiro, qui est philosophe, ne conduit pas à opérer de dichotomie entre les questions de langage d’un côté, qui demeureraient symboliques, et les luttes, de l’autre, qui seraient matérielles et concrètes. Un racisme antinoir endémique structure le monde brésilien – penser ce racisme requiert une réflexion sur la situation brésilienne, qui réclame un langage propre ne recoupant pas nécessairement les questionnements qui traversent les mondes noirs européens, lesquels, d’ailleurs, ne sont pas univoques.

Aussi, si l’on regarde ce qui se passe en France, les questions de langage ne visent pas à déréaliser les luttes contre les discriminations, en multipliant les raffinements terminologiques. Elles se déploient au cœur d’un univers politique, intellectuel et idéologique où il est difficile de nommer non seulement la réalité du racisme, mais aussi ce qui fait la société française en elle-même, dans sa pluralité. Comment dire la persistance de formes systémiques et effectives du racisme au sein d’une République qui, comme idée politique, se définit en principe comme étant aveugle à la race ? Quels termes employer pour rendre compte de la persistance du racisme et des discriminations au sein d’un espace sociopolitique qui prétend qu’il est en droit inexistant – toujours déjà combattu ? Espace qui décrète que les antiracistes fanfaronnent et, justement, se paient de mots ? Pour combattre les injustices, il faut au moins reconnaître leur existence, leur réalité, les percevoir effectivement : on ne peut se passer de la nécessité de les nommer, précisément.

Vous rappelez toutes les deux, dans le livre, que dans vos études de philosophie, vous avez été essentiellement en contact avec des penseurs masculins et occidentaux. Et vous dites : « Les plus beaux textes de la vie de l’esprit m’ont tous constamment rappelé que j’avais un corps, et que ce corps, prisonnier de son sexe, de sa race, de sa position sociale, n’était pas fait pour penser. » Des pensées comme celles de Fabien Eboussi Boulaga, auteur en 1977 de La Crise du Muntu, commencent-elles à trouver une place dans l’université française ?

Oui, il faut l’espérer, et ce en dépit des résistances et des réactions intellectuelles, politiques auxquelles on a assisté durant ces cinq dernières années, dans l’espace public français, appelant à la censure d’État et fustigeant les universitaires français qui construisent leurs pensées en dialogue avec des auteurs non occidentaux et interrogent, par là même, les processus de légitimation du savoir. Ce qu’on appelle : la décolonisation de la pensée.

La Crise du Muntu (1977) ou encore Les Conférences nationales en Afrique noire (1993) interrogent le statut de la philosophie, son rapport au langage, au pouvoir, au quotidien, au lieu dans lequel elle s’effectue. Cette pensée s’est déployée dans un contexte dominé par l’arbitraire et la violence de l’État camerounais postcolonial. On retrouve chez Eboussi Boulaga une critique de l’intellectuel d’État, qui « confond sciemment savoir, pouvoir, avoir », comme il l’écrit. Il lui oppose la figure du « paria conscient », peu soucieux de son intégration, capable d’imaginer de nouveaux possibles politiques et existentiels en condition postcoloniale africaine.

Ne pas enseigner un tel auteur, aujourd’hui, dans l’université française, serait un non-sens. Mais, plus radicalement, la question de l’ouverture des corpus, de l’université, qui dans certains cas prend le visage peu convaincant d’une simple charité épistémique, n’est pas celle qui doit retenir exclusivement. La pensée de Boulaga déborde complètement les cadres offerts par l’université – en ce qu’elle s’est constituée, elle-même, dans des conditions qui invitent à entretenir consciemment, pour reprendre une analyse d’Ambroise Kom, une forme de « subalternité ».

Vous venez de coordonner un numéro de Politique africaine intitulé « Eboussi Boulaga, défaite et utopies ». Sans prétendre résumer en quelques lignes la pensée de ce philosophe, quels sont les principaux points de son œuvre qu’on peut activer pour notre présent ?

Je me rappelle encore l’effet de ma première lecture et de la découverte de La Crise du Muntu.Le livre a été publié en 1977, en langue française, un an avant L’Orientalisme d’Edward Saïd, ce dernier ouvrage étant considéré comme l’acte de naissance des études postcoloniales. Contrairement à de nombreux auteurs postcoloniaux qui interrogent la manière dont l’Occident colonial a produit ses Autres (Orient, Afrique, etc.), la pensée de Boulaga ne porte pas sur les écritures conquérantes de l’Occident colonial. Elle examine les pratiques (religieuses, politiques…), les productions textuelles (philosophie…) de celles et ceux que la colonisation et les violences postcoloniales ont détruits et qui tentent de parler en leur nom propre sur le continent africain.

« Être par soi et pour soi-même », telle est la formule consacrée de ce projet. Il est soutenu par une option politique nette : penser les formes de la condition postcoloniale en Afrique ne peut s’effectuer qu’en adoptant un point de vue précis, celui du « témoin radical », le « mort anonyme » des violences du capital, des régimes autoritaires, de l’économie de l’armement, des idéologies du développement, etc., décrit dans Les Conférences nationales souveraines (2009). Ce n’est qu’en endossant ce point de vue qu’il devient possible d’entretenir, à partir du continent, une relation ouverte avec la futurité.

Quand vous vous dites « franco-congolaise », cela n’a ni le sens d’un métissage heureux, ni celui de l’exaltation de multiples appartenances. Faut-il en finir avec le terme « métis », qui vous semble davantage porteur d’une trahison que d’une utopie ?

Le terme « métis » est un terme difficile à manier, sur le plan politique et théorique, même s’il est au centre de pensées qui ont pu le réinvestir avec beaucoup de force, comme celle de la philosophe et poétesse Gloria Anzaldua.

Pourtant, ce terme peut apparaître piégé. Il semble moins décrire l’indistinction, le mélange que la rencontre d’éléments (des catégories raciales, souvent) qu’on tend à substantialiser et à opposer. Le corps métis est souvent l’objet d’opérations de calcul visant à quantifier la part de « blancheur » ou de « noirceur » facilitant ou non son intégration dans les espaces dominants. Ces quantifications raciales, qui cernent le corps métis, sous-tendent des hiérarchies de couleur qui peuvent organiser certaines sociétés. Ainsi, paradoxalement, la rhétorique du métissage tend à fixer un discours de la « race » dont on croyait pouvoir s’affranchir avec elle.

Aussi, le terme « franco-congolaise », quand je le mobilise, ne vise pas à exalter une identité métisse, de multiples appartenances. Il rappelle certes des filiations, des parentés, mais ces filiations sont politiques. Les récits, les références à partir desquels les diasporas se construisent hors du continent africain ne renvoient pas uniquement à des questions d’origine ou à des affaires de famille ; ils se nourrissent également de moments politiques. Les rêves d’indépendance portés par nos mères et nos pères sur le continent africain demeurent signifiants politiquement, quels que soient les territoires où s’épanouissent nos vies.

Non pas comme des référents-fétiches, qui bloquent les imaginaires politiques, mais comme une somme de questionnements qui réclament encore des réponses : le continent africain a été un grand pourvoyeur de rêves politiques au XXe siècle, que sont devenus ces rêves ? Ont-ils également voyagé, à défaut de se réaliser, dans les diasporas ? Ont-ils encore le pouvoir de nourrir nos espoirs, nos futurs, de mettre en mouvement ?

Vous décrivez la France comme « un pays où tout ce qui relève de l’attachement à sa propre différence, qu’elle se décline en termes de genre, de race, de religion, d’affection pour un territoire autre que l’Hexagone, est immédiatement condamné et fait de vous une figure de la déloyauté ». Comment expliquez-vous cette spécificité et peut-elle être ébranlée, dans la mesure où vous notez aussi que les engagements citoyens pourtant familiers des démocraties libérales sont considérés comme pathogènes dès lors qu’ils sont endossés par des intellectuel·les non blanc·hes et que leurs engagements citoyens pour lutter contre les discriminations ou demander l’égalité sont « systématiquement recodés : ils deviendraient les signes acrimonieux de la militance, d’un ressentiment minoritaire dont l’unique objectif serait d’humilier la nation et de fustiger des consciences blanches coupables » ?

S’il y a au moins un point de clarté qui se dégage de cette période présidentielle, c’est que l’idée qu’un inconscient racial structure la vie française apparaît avec netteté. Deux candidats au moins construisent ouvertement leur offre politique sur la logique du « eux » contre « nous », et beaucoup de Français se reconnaissent a priori dans leurs propositions.

La question qui structure la vie politique française n’est pas celle de l’universalisme contre le communautarisme des minorités ; elle ne l’a de toute façon peut-être jamais été (ou seulement sur le mode du divertissement). C’est celle du racisme. Et pour le dire avec les termes de Stuart Hall, celle d’un « fondamentalisme racial », qui fait fi des clivages politiques gauche/droite. Soit le refus de considérer, pour une frange de notre société, que la France possède une histoire épaisse qui ne se réduit pas exclusivement à ses frontières européennes, et à la blancheur supposée des corps et des visages qui l’habitent.

(…) A suivre : lisez l’article en entier ici.